2014年01月25日

小惑星帯最大の天体ケレスから水蒸気が吹き出した!!

一昨日の読売新聞に小さく掲載されていた記事が、とても気になったのでご紹介します。

記事のタイトルは『水蒸気、2か所から噴き出す星…準惑星ケレス』というものでしたが、興味のない方からすれば「だから?」という感じでしょう。

しかしこれ、太陽系の水の歴史を知るうえでとても重要な出来事だったのです。

まずは、今回水蒸気の噴出が確認されたケレスという天体について簡単に解説してみます。

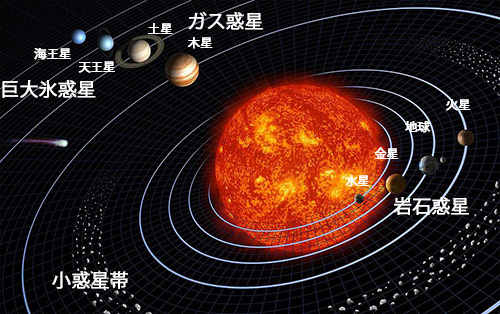

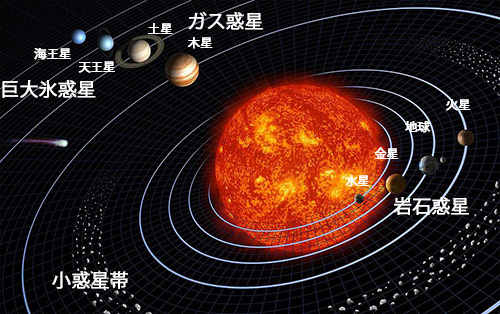

ケレスは、火星と木星の間にある「小惑星帯」※と呼ばれるところに位置し、この小惑星帯の中で最大の天体です。

※「小惑星帯」について詳しく知りたい方は、『宇宙のはなし「太陽系2」』や『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)3」』をどうぞ。

ケレスはずっと「小惑星」として扱われてきましたが、冥王星が「惑星」から“降格して”「準惑星」となった2006年のIAU総会で、小惑星から“昇格して、冥王星と同格の”「準惑星」となりました。

太陽からの距離は約4億1900万キロ(太陽と地球は1億5千万キロ)で、直径はおよそ950km。

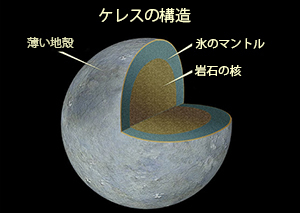

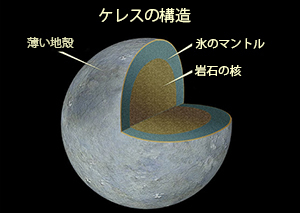

内部は岩石の中心核と、氷のマントルの外側に分かれており、表面の温度はおよそ-40℃とみられています。

実は、これまでも小惑星帯に水分が存在するのではないかと考えられており、ケレスに水が存在する間接的な証拠をつかもうという試みもされてきました。

しかし、ケレスは地球からは暗くて観測しづらいため、成功していなかったのです。

今回この水蒸気の噴出を観測したのは、2009年の5月に打ち上げられ、昨年の4月に観測運用を終了した、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の赤外線天文衛星「ハーシェル」でした。

「ハーシェル」に積まれた赤外線望遠鏡は、「宇宙空間に打ち上げられた天体望遠鏡としては大きさも性能も過去最大級」のものだそうです。

今回の水蒸気の検出は、太陽系の水の分布についてや、地球の水の起源を知る上でも非常に重要な発見だと言われます。

水の起源を知るということは、ある意味生命の起源にも迫るわけで、そこに地球外生命が存在する可能性を示唆しているということでもあるのです。

NASAジェット推進研究所のキャロル・レイモンド氏も、「ケレスは、太陽系において地球外生命の存在が期待できる場所の1つと考えてよさそうだ」と述べています。

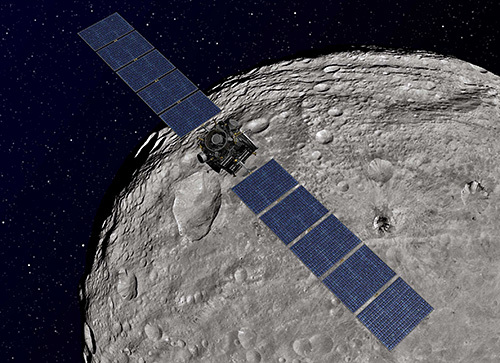

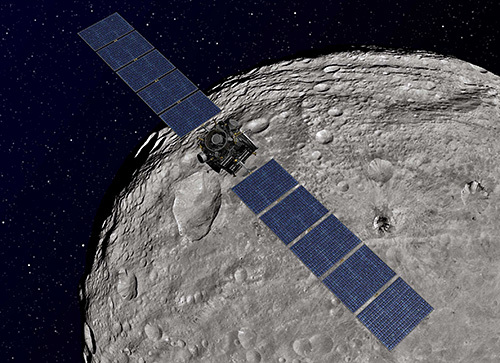

一躍太陽系で最も興味をそそる天体の1つになったケレスですが、実はケレスには今まさに2007年に打ち上げられたNASAの無人探査機「DAWN(ドーン)」が接近中なのです。

NASAの宇宙探査機「DAWN」

来年2015年に接近の予定ですが、その際には今回の水蒸気の放出源の詳しい特定が期待されます。

今回観測されたのは、公転周期4.6年のケレスが太陽に最も近づく位置(近日点)にあった時期でした。

このタイミングから考えられるのは、彗星が太陽に近づくと温められて尾を引くように、太陽に近づいたケレス表面の氷から水蒸気が出て、宇宙空間に昇華したのではないかということです。

ESAの天文学者で、今回の研究を指揮したミハエル・キュパース氏は、「ケレスの大気は地球と異なり、重力も小さいため、ほとんどの水は宇宙空間に逃れ出てしまう。その点ではより彗星に近い」、「安定した大気が存在するとは思えない」と述べています。

しかし、DAWNの副研究主任を前出のキャロル・レイモンド氏は、彗星のような氷の塊ではなく、水を噴き出す間欠泉(“氷の火山”と呼ばれる現象)が存在することを期待しています。

間欠泉ならば、噴き出す水蒸気の中を通過し、成分を分析できるのですが、氷の塊では中を通過することができないからです。

残念ながら、ドーンがケレスの周囲を回り始める時期は、ちょうど太陽から最も遠ざかる(遠日点)地点にあるタイミングで、この時期に行われた過去の観測では水蒸気が確認されなかったことから、ケレスが太陽に近づいたときだけ水を噴き出しているとすれば、間欠泉が観測される可能性は低いと考えられています。

とはいえ、 「何が見つかるにせよ、ケレスの探査は刺激的なものになるだろう」とNASAのレイモンド氏も述べていますので、DAWNの探査結果を期待して待ちましょう。

『nature』(1/23号)

『NASA DAWN Mission』

まずは、今回水蒸気の噴出が確認されたケレスという天体について簡単に解説してみます。

ケレスは、火星と木星の間にある「小惑星帯」※と呼ばれるところに位置し、この小惑星帯の中で最大の天体です。

※「小惑星帯」について詳しく知りたい方は、『宇宙のはなし「太陽系2」』や『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)3」』をどうぞ。

ケレスはずっと「小惑星」として扱われてきましたが、冥王星が「惑星」から“降格して”「準惑星」となった2006年のIAU総会で、小惑星から“昇格して、冥王星と同格の”「準惑星」となりました。

太陽からの距離は約4億1900万キロ(太陽と地球は1億5千万キロ)で、直径はおよそ950km。

内部は岩石の中心核と、氷のマントルの外側に分かれており、表面の温度はおよそ-40℃とみられています。

実は、これまでも小惑星帯に水分が存在するのではないかと考えられており、ケレスに水が存在する間接的な証拠をつかもうという試みもされてきました。

しかし、ケレスは地球からは暗くて観測しづらいため、成功していなかったのです。

今回この水蒸気の噴出を観測したのは、2009年の5月に打ち上げられ、昨年の4月に観測運用を終了した、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の赤外線天文衛星「ハーシェル」でした。

「ハーシェル」に積まれた赤外線望遠鏡は、「宇宙空間に打ち上げられた天体望遠鏡としては大きさも性能も過去最大級」のものだそうです。

今回の水蒸気の検出は、太陽系の水の分布についてや、地球の水の起源を知る上でも非常に重要な発見だと言われます。

水の起源を知るということは、ある意味生命の起源にも迫るわけで、そこに地球外生命が存在する可能性を示唆しているということでもあるのです。

NASAジェット推進研究所のキャロル・レイモンド氏も、「ケレスは、太陽系において地球外生命の存在が期待できる場所の1つと考えてよさそうだ」と述べています。

一躍太陽系で最も興味をそそる天体の1つになったケレスですが、実はケレスには今まさに2007年に打ち上げられたNASAの無人探査機「DAWN(ドーン)」が接近中なのです。

NASAの宇宙探査機「DAWN」

来年2015年に接近の予定ですが、その際には今回の水蒸気の放出源の詳しい特定が期待されます。

今回観測されたのは、公転周期4.6年のケレスが太陽に最も近づく位置(近日点)にあった時期でした。

このタイミングから考えられるのは、彗星が太陽に近づくと温められて尾を引くように、太陽に近づいたケレス表面の氷から水蒸気が出て、宇宙空間に昇華したのではないかということです。

ESAの天文学者で、今回の研究を指揮したミハエル・キュパース氏は、「ケレスの大気は地球と異なり、重力も小さいため、ほとんどの水は宇宙空間に逃れ出てしまう。その点ではより彗星に近い」、「安定した大気が存在するとは思えない」と述べています。

しかし、DAWNの副研究主任を前出のキャロル・レイモンド氏は、彗星のような氷の塊ではなく、水を噴き出す間欠泉(“氷の火山”と呼ばれる現象)が存在することを期待しています。

間欠泉ならば、噴き出す水蒸気の中を通過し、成分を分析できるのですが、氷の塊では中を通過することができないからです。

残念ながら、ドーンがケレスの周囲を回り始める時期は、ちょうど太陽から最も遠ざかる(遠日点)地点にあるタイミングで、この時期に行われた過去の観測では水蒸気が確認されなかったことから、ケレスが太陽に近づいたときだけ水を噴き出しているとすれば、間欠泉が観測される可能性は低いと考えられています。

とはいえ、 「何が見つかるにせよ、ケレスの探査は刺激的なものになるだろう」とNASAのレイモンド氏も述べていますので、DAWNの探査結果を期待して待ちましょう。

『nature』(1/23号)

『NASA DAWN Mission』

Posted by ug at 03:38│Comments(0)│うちゅう

コメントフォーム