2014年07月30日

月は生きていた!?…なんと月の中心はまだ熱々だった

久しぶりに「うちゅう」のはなし。

本日各メディアでご覧になった方もいると思いますが、月の内部には、地球の引力を受けて今も熱を生じている軟らかい層があると、国立天文台と中国地質大などの国際研究チームが昨日(28日)発表しました。

月は今から約137億年前に起きた「ジャイアントインパクト」により、地球の一部がはぎ取られたものが固まって出来た星です。

38万キロメートル離れた衛星であるこの月の重力(引力)によって、地軸が安定しているという話は『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)4」』で書きました。

この際、月に近い側と遠い側とでは重力の強さが異なるため、地球を変形させる力が働き、これによって地球の潮(海水)の満ち引きが起こるということも書きました。

これを潮汐力(ちょうせきりょく)と呼ぶわけですが、この潮汐力はもちろん月に対しても働いています。

ですから、地球と同様、月も絶えず変形しているのです。

しかし、これまで考えられてきた月の内部構造では、月探査によって精密に測られた月の形の変化の仕方を説明することができませんでした。

潮汐力だけでは説明できない、おかしな変形の仕方をするというわけです。

図中の青い線が、(冷え固まった星が)潮汐力によって予想される変形の仕方ですが、実際には図のように変形しているのです。

そこで研究チームは、どのような月の内部構造であれば観測された変形の仕方を説明できるのか、理論的な計算によって調べました。

その際注目したのが月の内部(深部)の構造でした。

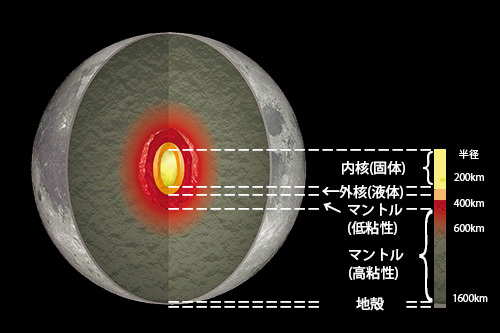

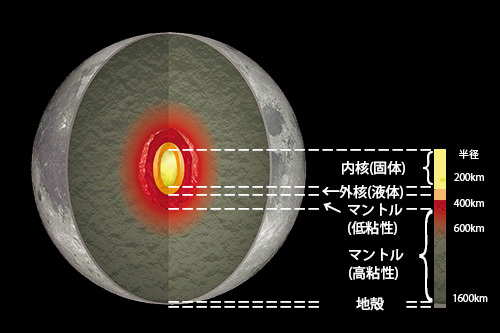

月は大まかに、金属でできた「核」と呼ばれる内側の部分と、岩石でできた「マントル」と呼ばれる外側の部分の2つに分かれていると考えられています。

研究チームは、月のマントルの最下部に軟らかい層が存在すると仮定すれば、観測されている潮汐による月の変形を上手く解釈できることを突き止めたのです。

過去の研究においても、月のマントルの最も深い所では岩石の一部が溶けているという可能性が指摘されてきましたが、今回の研究によって初めて、観測結果と理論計算から月のマントルの最深部が軟らかいことが証明されたというわけです。

さらに研究チームは、マントル最深部の軟らかい層の中で潮汐によって効率的な発熱が起こっていることも明らかにしました。

過去の研究でも、月の内部で潮汐の変形にともなうエネルギーの一部が熱に変わっていることは示唆されていましたが、このエネルギーの変換は月全体で均一ではなく軟らかい層の中のみ集中的に起こっていることがわかったというわけです。

研究チームによると、このマントル最深部の効率的に発熱する軟らかい層が核を包むようにして存在していることから、現在でも核を温め続けていると考えられるそうです。

また、過去においても、このような軟らかい層が核を効率的に温めていたのではないか、とも予想しています。

ということで、「月は10億年前に冷え固まった」という定説を覆し、今なお生きた星であるということが証明された研究発表でした。

興味のない方には「だから何?」というおはなしかもしれませんが、これまで見て来たあの月の内部が今も温かいのだと思うと、少しは「お月見」の気分も変わるかもしれません。

しかも、それが地球と月の引き合うエネルギーによって作られる熱なわけですから、更に月を身近なものとして感じられるのではないでしょうか。

国立天文台では今回の研究結果によって、地球と月が生まれてから今まで、お互いにどのように影響を及ぼしながら進化してきたのか、もう一度考え直すきっかけになると言っています。

今回の結果は、2009年6月に役目を終えた日本初の大型月探査船「かぐや」の精密な観測データによって得られものだそうですが、日本では、2017年の打ち上げを目標に、いよいよ有人の月探査船「SELENE-2」が計画されています。

以前書いた『月のうさぎの正体は…』といい、今後も月に関する新たな発見は次々に出てくるのではないでしょうか。

「SELENE-2」の打ち上げが今から楽しみです。

※関連記事

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)2」』

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)4」』

『「雨月」に思う月探査』

『月のうさぎの正体は…』

38万キロメートル離れた衛星であるこの月の重力(引力)によって、地軸が安定しているという話は『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)4」』で書きました。

この際、月に近い側と遠い側とでは重力の強さが異なるため、地球を変形させる力が働き、これによって地球の潮(海水)の満ち引きが起こるということも書きました。

これを潮汐力(ちょうせきりょく)と呼ぶわけですが、この潮汐力はもちろん月に対しても働いています。

ですから、地球と同様、月も絶えず変形しているのです。

しかし、これまで考えられてきた月の内部構造では、月探査によって精密に測られた月の形の変化の仕方を説明することができませんでした。

潮汐力だけでは説明できない、おかしな変形の仕方をするというわけです。

図中の青い線が、(冷え固まった星が)潮汐力によって予想される変形の仕方ですが、実際には図のように変形しているのです。

そこで研究チームは、どのような月の内部構造であれば観測された変形の仕方を説明できるのか、理論的な計算によって調べました。

その際注目したのが月の内部(深部)の構造でした。

月は大まかに、金属でできた「核」と呼ばれる内側の部分と、岩石でできた「マントル」と呼ばれる外側の部分の2つに分かれていると考えられています。

研究チームは、月のマントルの最下部に軟らかい層が存在すると仮定すれば、観測されている潮汐による月の変形を上手く解釈できることを突き止めたのです。

過去の研究においても、月のマントルの最も深い所では岩石の一部が溶けているという可能性が指摘されてきましたが、今回の研究によって初めて、観測結果と理論計算から月のマントルの最深部が軟らかいことが証明されたというわけです。

さらに研究チームは、マントル最深部の軟らかい層の中で潮汐によって効率的な発熱が起こっていることも明らかにしました。

過去の研究でも、月の内部で潮汐の変形にともなうエネルギーの一部が熱に変わっていることは示唆されていましたが、このエネルギーの変換は月全体で均一ではなく軟らかい層の中のみ集中的に起こっていることがわかったというわけです。

研究チームによると、このマントル最深部の効率的に発熱する軟らかい層が核を包むようにして存在していることから、現在でも核を温め続けていると考えられるそうです。

また、過去においても、このような軟らかい層が核を効率的に温めていたのではないか、とも予想しています。

ということで、「月は10億年前に冷え固まった」という定説を覆し、今なお生きた星であるということが証明された研究発表でした。

興味のない方には「だから何?」というおはなしかもしれませんが、これまで見て来たあの月の内部が今も温かいのだと思うと、少しは「お月見」の気分も変わるかもしれません。

しかも、それが地球と月の引き合うエネルギーによって作られる熱なわけですから、更に月を身近なものとして感じられるのではないでしょうか。

国立天文台では今回の研究結果によって、地球と月が生まれてから今まで、お互いにどのように影響を及ぼしながら進化してきたのか、もう一度考え直すきっかけになると言っています。

今回の結果は、2009年6月に役目を終えた日本初の大型月探査船「かぐや」の精密な観測データによって得られものだそうですが、日本では、2017年の打ち上げを目標に、いよいよ有人の月探査船「SELENE-2」が計画されています。

以前書いた『月のうさぎの正体は…』といい、今後も月に関する新たな発見は次々に出てくるのではないでしょうか。

「SELENE-2」の打ち上げが今から楽しみです。

※関連記事

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)2」』

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)4」』

『「雨月」に思う月探査』

『月のうさぎの正体は…』

Posted by ug at 01:19│Comments(4)│うちゅう

この記事へのコメント

すごく勉強になりました!

ありがとうございました!

ありがとうございました!

Posted by abc at 2014年08月22日 10:21

>>abcさん

コメントありがどうございます。

喜んでいただけて、こちらもすごく嬉しいです。

ありがとうございました。

コメントありがどうございます。

喜んでいただけて、こちらもすごく嬉しいです。

ありがとうございました。

Posted by ug at 2014年08月23日 04:50

at 2014年08月23日 04:50

at 2014年08月23日 04:50

at 2014年08月23日 04:50137億年前に月ができたという説を聞いたのは初めてです。

いろんな説があって参考になります。

ありがとうございます。

いろんな説があって参考になります。

ありがとうございます。

Posted by xyz at 2015年08月03日 10:31

137億年前というのは宇宙ができた時ですね。月は地球とほぼ同じ46億年前ですね。

Posted by 通りすがり at 2021年08月23日 00:08

コメントフォーム