2013年08月28日

今更ながら「年輪」のはなし

このところ、樹勢調査が出来ないストレスから、お気楽なプライベート記事ばかり書いていたので、本日は気合いを入れ直すべく、桜に関する話題をひとつ。

桜に限らず、樹木には年輪があるということは誰でもご存知でしょう。

でも、なぜ年輪が出来るか知ってました?

私はずっと、樹木は生長している時期と、冬に休眠している時期があるので、1年サイクルの年輪ができると思っていたのです。

しかしよく考えると、休眠しない常緑樹にも年輪はあるんですよね。

これはどうしてかと、その仕組みが知りたくなり、調べてみました。

トップ画像の樹木の構造をみていただくとわかるように、樹木は大きく分けて「外樹皮」「内樹皮」「形成層」「木部」に分かれています。

成長に係わるのは「形成層」の部分で、この形成層が細胞分裂して、幹を肥大させているのですが、形成層は主に内側に細胞分裂していくため、自分自身は外側に押し出されていきます。

分裂して内側に出来た細胞は数ヶ月で生命力を失い、これが「木部」と呼ばれる、伐採した時に木材となる部分になります。

形成層は内側だけでなく、押し出されて広くなる輪郭方向にも細胞分裂をし、また、外側に分裂した細胞は樹皮となり、樹皮は幹が太くなるにつれ、外側からはがれ落ちます。

さてこの形成層は、成長の早い春~夏にかけては、大きくて壁の薄い「早材」と呼ばれる細胞を形成し、夏~秋にかけては、壁が厚く、すき間の小さな「晩材」と呼ばれる細胞を形成します。

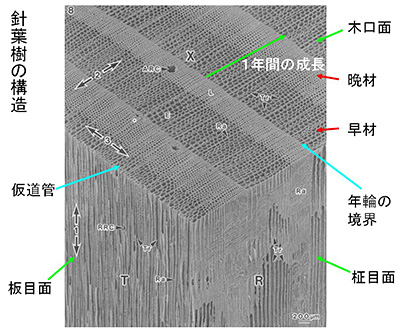

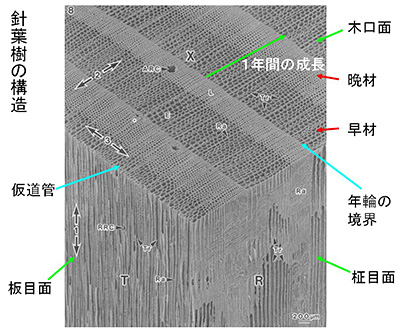

これを説明するために、針葉樹(カラマツ)の木部の断面を顕微鏡で見てみると、↓のようになります。

画面左下が幹の中心部

晩材部は黒ずんで見えるため、これが年輪となって現れるのです。

同様に広葉樹を顕微鏡で見たものが↓

広葉樹(環孔材)の場合は、道管と呼ばれるパイプのような組織があって、水や養分を幹の上部や下部に運んでいます。

この道管は春に肥大成長を始めると同時に形成されるので、この孔が一列に並び、これが年輪の線に見えるのです。

道管のある「早材」の部分は、細胞も壁が厚く大きいのがわかりますが、「晩材」部分は道管も細く、細胞も密なことがよくわかります。

このように「早材」と「晩材」の違いによって年輪は作られていたんですね。

ちなみに、一年中が真夏のような熱帯では↓のようにほとんどの樹木に年輪がありません。

「早材」「晩材」という区別がないからですが、雨季と乾季のあるところでは、年輪のように見えるものもあります。

ところで、この年輪からは樹木の成長だけでなく、その年の環境までわかってしまうってご存知でした?

しかも、それがなんと2千年の昔までわかるというのです。

「年輪年代学」という、樹木の年輪を利用した高精度な年代測定法によって、東日本を中心に過去2000年間の年輪のパターンを解析することで、遺跡などから出土する木製の遺物の年代測定が行えたり、年輪の気候学的解析により、過去の気候変動を明らかにしたり、地球温暖化の将来予測にも役立っているそうです。

年輪もなかなか奥が深いようですね。

とまぁ、簡単に年輪について解説してみたわけですが、道管の役割だとか細かいことを解説しだすと、これだけで1週間は掛かってしまいそうなくらい、その構造も奥が深いです。

いずれ機会があればまた書いてみたいと思います。

そういえば、年を重ねることを「年輪を刻む」なんて言ったりしますけど、私自身を省みれば、年中「晩材」のような、いや、もしかするとずっと休眠中かもしれないような成長ぶり。

なんだか、公園で栄養が足りず密植された山桜を見ているようです。

早く私にも燦々と光の降り注ぐ人生の春がやって来て欲しいものです。

私はずっと、樹木は生長している時期と、冬に休眠している時期があるので、1年サイクルの年輪ができると思っていたのです。

しかしよく考えると、休眠しない常緑樹にも年輪はあるんですよね。

これはどうしてかと、その仕組みが知りたくなり、調べてみました。

トップ画像の樹木の構造をみていただくとわかるように、樹木は大きく分けて「外樹皮」「内樹皮」「形成層」「木部」に分かれています。

成長に係わるのは「形成層」の部分で、この形成層が細胞分裂して、幹を肥大させているのですが、形成層は主に内側に細胞分裂していくため、自分自身は外側に押し出されていきます。

分裂して内側に出来た細胞は数ヶ月で生命力を失い、これが「木部」と呼ばれる、伐採した時に木材となる部分になります。

形成層は内側だけでなく、押し出されて広くなる輪郭方向にも細胞分裂をし、また、外側に分裂した細胞は樹皮となり、樹皮は幹が太くなるにつれ、外側からはがれ落ちます。

さてこの形成層は、成長の早い春~夏にかけては、大きくて壁の薄い「早材」と呼ばれる細胞を形成し、夏~秋にかけては、壁が厚く、すき間の小さな「晩材」と呼ばれる細胞を形成します。

これを説明するために、針葉樹(カラマツ)の木部の断面を顕微鏡で見てみると、↓のようになります。

画面左下が幹の中心部

晩材部は黒ずんで見えるため、これが年輪となって現れるのです。

同様に広葉樹を顕微鏡で見たものが↓

広葉樹(環孔材)の場合は、道管と呼ばれるパイプのような組織があって、水や養分を幹の上部や下部に運んでいます。

この道管は春に肥大成長を始めると同時に形成されるので、この孔が一列に並び、これが年輪の線に見えるのです。

道管のある「早材」の部分は、細胞も壁が厚く大きいのがわかりますが、「晩材」部分は道管も細く、細胞も密なことがよくわかります。

このように「早材」と「晩材」の違いによって年輪は作られていたんですね。

ちなみに、一年中が真夏のような熱帯では↓のようにほとんどの樹木に年輪がありません。

「早材」「晩材」という区別がないからですが、雨季と乾季のあるところでは、年輪のように見えるものもあります。

ところで、この年輪からは樹木の成長だけでなく、その年の環境までわかってしまうってご存知でした?

しかも、それがなんと2千年の昔までわかるというのです。

「年輪年代学」という、樹木の年輪を利用した高精度な年代測定法によって、東日本を中心に過去2000年間の年輪のパターンを解析することで、遺跡などから出土する木製の遺物の年代測定が行えたり、年輪の気候学的解析により、過去の気候変動を明らかにしたり、地球温暖化の将来予測にも役立っているそうです。

年輪もなかなか奥が深いようですね。

とまぁ、簡単に年輪について解説してみたわけですが、道管の役割だとか細かいことを解説しだすと、これだけで1週間は掛かってしまいそうなくらい、その構造も奥が深いです。

いずれ機会があればまた書いてみたいと思います。

そういえば、年を重ねることを「年輪を刻む」なんて言ったりしますけど、私自身を省みれば、年中「晩材」のような、いや、もしかするとずっと休眠中かもしれないような成長ぶり。

なんだか、公園で栄養が足りず密植された山桜を見ているようです。

早く私にも燦々と光の降り注ぐ人生の春がやって来て欲しいものです。

Posted by ug at 23:10│Comments(0)│サクラぐるひ

コメントフォーム