2013年06月11日

図鑑の正しい見方

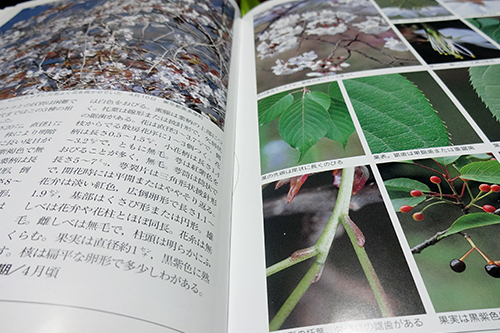

私も「桜図鑑」なるものを何冊かもっているのですが、これをじっくり読んだ(見た?)ことは殆どありません。

山桜に関するページはさすがに目を通すものの、知らない里桜を見つけた時などにパラパラとめくって調べる程度で、学術的なことを除けば、図鑑に書いてあるような解説は新聞の論評のようなものだと思っています。

というのも、いろいろと読んでみると、学者の言っていることがてんでばらばらで、なかには「違うだろ!!」とツッコミを入れたくなるような解説も多々見られるからです。

図鑑を監修するような学者は当然プロですから、植物学はもちろん、星の数ほどある里桜(園芸品種)に精通したり、サクラ全般の広い知識があることはわかります。

しかしその反面、私のように地域の特定のサクラに思い入れがあるわけではないので、例えば山桜だけを専門に研究しているというような方はまずいません。

また、研究するにしても、日本全国のサクラを開花期間中に見て回ることなど、一生掛かっても不可能。

よって、せいぜい自分の見て回った地域の桜や、過去の記録を基に概論を語るしかなく、それぞれが自分の学説を唱えているというわけです。

実際のところは、桜の体系ついても完全に確立されたものではなく…というか、まだまだわかっていないことが多いというのが正直なところでしょう。

今ある学説が数年後には覆される可能性だってあるわけです。

こと桜川の山桜に関して言えば、たった8年間とはいえ毎日500本近いサクラを間近に観察してきた自分の方が詳しいのは間違いありません。

なんたって変異の激しい山桜ですから、関西で通用する話が桜川では通用しないってことだってあるでしょう。

得てして学者よりも「桜守」と言われるような人の方が特定のサクラに精通しているのは、体系的にまとめようとか、学説を立てる必要がないからだと思います。

佐野藤右衛門氏のように、学者からすると「???」な話が通用するのも、正解のない世界だからではないでしょうか。

というわけで、図鑑に書いてあることを盲信することなく、学者の権威にひれ伏すことなく、誰よりも知る桜川の山桜を、自分の言葉で語れるようになりたいと思っています。

図鑑を監修するような学者は当然プロですから、植物学はもちろん、星の数ほどある里桜(園芸品種)に精通したり、サクラ全般の広い知識があることはわかります。

しかしその反面、私のように地域の特定のサクラに思い入れがあるわけではないので、例えば山桜だけを専門に研究しているというような方はまずいません。

また、研究するにしても、日本全国のサクラを開花期間中に見て回ることなど、一生掛かっても不可能。

よって、せいぜい自分の見て回った地域の桜や、過去の記録を基に概論を語るしかなく、それぞれが自分の学説を唱えているというわけです。

実際のところは、桜の体系ついても完全に確立されたものではなく…というか、まだまだわかっていないことが多いというのが正直なところでしょう。

今ある学説が数年後には覆される可能性だってあるわけです。

こと桜川の山桜に関して言えば、たった8年間とはいえ毎日500本近いサクラを間近に観察してきた自分の方が詳しいのは間違いありません。

なんたって変異の激しい山桜ですから、関西で通用する話が桜川では通用しないってことだってあるでしょう。

得てして学者よりも「桜守」と言われるような人の方が特定のサクラに精通しているのは、体系的にまとめようとか、学説を立てる必要がないからだと思います。

佐野藤右衛門氏のように、学者からすると「???」な話が通用するのも、正解のない世界だからではないでしょうか。

というわけで、図鑑に書いてあることを盲信することなく、学者の権威にひれ伏すことなく、誰よりも知る桜川の山桜を、自分の言葉で語れるようになりたいと思っています。

Posted by ug at 09:00│Comments(0)│サクラぐるひ

コメントフォーム