2013年06月15日

調子に乗って購入!!

『今一番気になる花』で、「もう少し樹木の勉強も…」と書いたことが頭のどこかに残っていたのか、昼休みに立ち寄った寄った書店では、自然に足が生物関係の専門コーナーに向かっていました。

そして、向こうから「これ読め」とでも言っているかのように私を強く惹きつけたのがこの本でした。

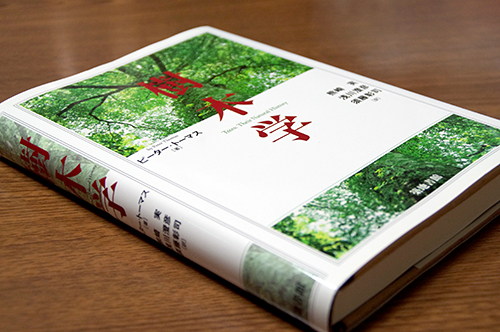

2000年にイギリスで出版されたピーター・トーマス著『Trees:Their Natural History(樹木:その自然誌)』の和訳版です。

パラパラとめくっただけで、樹木についてあらゆる方面から書かれた、百科事典のような本だとわかります。

正直テキストだらけだし、ハードカバーの本など最近読んだ記憶のない私ですから、購入しようとは思っていなかったのですが、あとがきを見てどうにも欲しくなってしまいました。

その訳者あとがきを一部抜粋してみます。

(前段略)

日本語版のタイトルを『樹木学』としたのは、生物学や生態学がこれまでに蓄積してきた、樹木についての知見がわかりやすく総括されているからである。

(中略)

原著者のピーター・トーマス氏が意図したのは、これから樹木について勉強しようとしている学生や一般の人たちのために、あちこちに分散する情報を寄り合わせて、包括的でバランスのとれた樹木の入門書をものするところであった。

実のところ私も早くからこうした書物の必要性を痛感してきた。かつての農学部の林学科では「樹木学」を教えていたが、それは樹木分類が中心であり、学生たちは多種多様な木の特徴とその見分け方を覚えるのに苦労したものである。(中略)樹木という魅惑的な植物群の「生きざま」をもっとビビッドに伝えられないものか…

一つの場所に根を下ろした樹木は(中略)それぞれの地域の過酷な環境を生き抜き、子孫を残すために独自の進化を遂げてきた。この進化の過程で樹木の多様な形が生まれ、ユニークな生存戦略と繁殖戦略が生み出されたとみるべきであろう。

本書は何よりもそのことを教えてくれる

実際、購入してから調べてみると、この本の評価は一様に高く、衝動買いして良かったなぁと胸をなで下ろしています。

(松岡正剛氏の「千夜千冊」でも高評価を得ています)

さて、これからこの本をじっくり読んでみたいと思っているわけですが、実は私、桜にかまけながらも『ローマ人の物語』を既に19巻まで読んでおりまして、これも出来れば43巻まで読了したいところ。

ただ、こちらもカエサル死後は随分と退屈なストーリーが続いており、この辺りで一時休止も良いかな?と思ったりもしていました。

それにしてもハードカバー260ページ強は持ち歩くにはいささか不便。

本の性格上、出来れば森の中でハンモックにでも揺られながら、ビール片手に昼寝など挟みつつ、ゆったりとした気分で読んでみたいなぁ…

って、貧乏暇なしの自分には夢のような話しか^^;

とまぁ、調子に乗って購入してしまったわけですが、せっかくなので、今後は復習がてら樹木トリビアなもど書いてみようかと思っています。

Posted by ug at 09:00│Comments(0)│サクラぐるひ

コメントフォーム