2014年04月04日

飲んで食べての「花見」をするのは日本だけって知ってました?

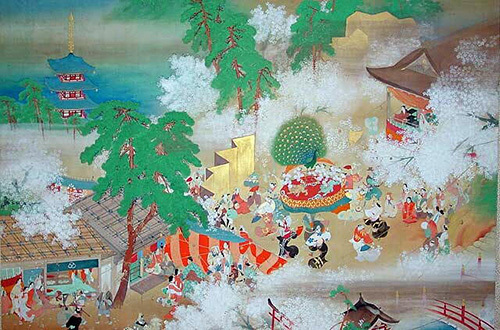

浮世絵「千代田大奥御花見」 (画像:国立国会図書館)

本日の茨城新聞。1面トップの他に、ページの1/3を占領した県内各地のソメイヨシノの写真がトータル5面に掲載され、まさに桜づくしの紙面構成でした。

県内全域でソメイヨシノがピークを迎えているようです。

この週末にお花見を計画されている方も多いのではないでしょうか?

ところで、この「お花見」という言葉、なぜか「サクラ」にしか使われません。

「花見」といえば、それは「サクラ」を愛でることと同義であり、この二つはどうにも切り離せない関係にあるようです。

花見の歴史をたどると、遠く平安時代にまでさかのぼり、実に1千年以上の歴史を持つことがわかります。

しかしながら、その中身は時代とともに大きく変化してきました。

現在のような、庶民の花見が盛んになったのは、江戸時代中期頃からと言われています。

それ以前は、平安貴族の重要行事だったり、豊臣秀吉に代表されるような戦国武将の権力誇示のためのものだったり、為政者の行う豪華なものが主でした。

有名な豊臣秀吉の「醍醐の花見」

農民の間でも「春山入り」と言われる、花見に似た風習はあったようですが、中身は豊作を祈念する行事でした。

江戸で庶民の花見が盛んになったのには、家継や吉宗など「桜好きの殿様」が、盛んに桜を植樹した影響が大きいと言われます。

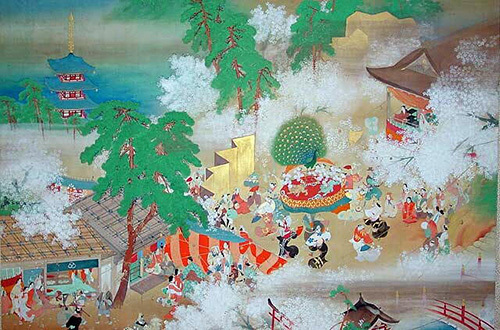

江戸末期庶民の花見風景 広重画

しかし、当時の財を持たない庶民の花見は、寺社にある一本桜を愛でるのが一般的でした。

今のように桜が群植されている場所がなかった(上野くらい)ということもありますが、桜には「この木は昔々…」といった伝説のあるものが多く、その伝説ごと花を愛でるのが一本桜の花見だったそうです。

その後、先の吉宗の頃より、飛鳥山、向島、御殿山など、江戸の周辺部にも桜を群植した花見の名所が開発されると、やっと一般大衆にも群植された桜の下での花見が広まっていきました。

ただし、当時の「群桜」というのは、出来るだけ花期を長くするため「他品種分散型」の植栽が普通でした。

これをソメイヨシノがガラッと変えたのです。

まとめて植えると見栄えのするソメイヨシノによって「単品種集中型」となると、花期の1週間だけ熱狂的になる、“時空の狭い”現代の花見へと姿を変えていきます。

「群桜」「群衆」「飲食」がセットになった、いわゆる現代の「花見」の誕生でもあります。

ところで、こうした花見の風習というのは、他の国にもあるのでしょうか?

実は、日本のように群植された桜の下に多くの人が集い、飲食をするという習慣は、世界のどこにもないそうです。

昨日書いたようにワシントンD.Cでも、盛大なフェスティバルは開催されますが、桜の下にピクニックチェアを広げて、 みんなで飲んだり食べたり…なんてことはしません。

(写真にも桜の下を歩いている人やベンチに腰掛ける人の姿だけで、ピクニックシートを広げるような姿は見あたりません)

もちろん、ヨーロッパにも桜はありますが、桜の下に人が集うような国はどこにもなく、当然飲食などすることもありません。

なぜ日本にしか花見はないのか…

社会人類学的に見ると様々な理由が考えられるそうですが、果たしてそれを書き始めると明日の開花情報の更新がままならなくなるので、今日のところは止めておきます。

というわけで、花見だけとっても、その時代時代の社会構造が大きく関わってくるということを簡単に書いてみましたが、それにしてもやはりソメイヨシノの誕生は、桜に対する日本人の感覚を大きく変えてしまいました。

しかし、インターネットなどを通して知識や情報が手に入れやすくなり、社会が円熟した今、花見の形態も江戸時代に始まる「飲めや歌えのどんちゃん騒ぎ」的なものばかりではなく、「桜を観賞する」…桜のひとつひとつを知って楽しむ…というような人達が増えているそうです。

多少なりとも「桜川のサクラ」が、様々なメディアで取り上げていただけるようになってきたのも、こうした背景があるのかもしれません。

やや、ほこりをかぶってしまってはいますが、頑張ってブラッシュアップして、現代に「ソメイヨシノ以前」の姿をお見せできるように頑張りたいと思います。

ところで、この「お花見」という言葉、なぜか「サクラ」にしか使われません。

「花見」といえば、それは「サクラ」を愛でることと同義であり、この二つはどうにも切り離せない関係にあるようです。

花見の歴史をたどると、遠く平安時代にまでさかのぼり、実に1千年以上の歴史を持つことがわかります。

しかしながら、その中身は時代とともに大きく変化してきました。

現在のような、庶民の花見が盛んになったのは、江戸時代中期頃からと言われています。

それ以前は、平安貴族の重要行事だったり、豊臣秀吉に代表されるような戦国武将の権力誇示のためのものだったり、為政者の行う豪華なものが主でした。

有名な豊臣秀吉の「醍醐の花見」

農民の間でも「春山入り」と言われる、花見に似た風習はあったようですが、中身は豊作を祈念する行事でした。

江戸で庶民の花見が盛んになったのには、家継や吉宗など「桜好きの殿様」が、盛んに桜を植樹した影響が大きいと言われます。

江戸末期庶民の花見風景 広重画

しかし、当時の財を持たない庶民の花見は、寺社にある一本桜を愛でるのが一般的でした。

今のように桜が群植されている場所がなかった(上野くらい)ということもありますが、桜には「この木は昔々…」といった伝説のあるものが多く、その伝説ごと花を愛でるのが一本桜の花見だったそうです。

その後、先の吉宗の頃より、飛鳥山、向島、御殿山など、江戸の周辺部にも桜を群植した花見の名所が開発されると、やっと一般大衆にも群植された桜の下での花見が広まっていきました。

ただし、当時の「群桜」というのは、出来るだけ花期を長くするため「他品種分散型」の植栽が普通でした。

これをソメイヨシノがガラッと変えたのです。

まとめて植えると見栄えのするソメイヨシノによって「単品種集中型」となると、花期の1週間だけ熱狂的になる、“時空の狭い”現代の花見へと姿を変えていきます。

「群桜」「群衆」「飲食」がセットになった、いわゆる現代の「花見」の誕生でもあります。

ところで、こうした花見の風習というのは、他の国にもあるのでしょうか?

実は、日本のように群植された桜の下に多くの人が集い、飲食をするという習慣は、世界のどこにもないそうです。

昨日書いたようにワシントンD.Cでも、盛大なフェスティバルは開催されますが、桜の下にピクニックチェアを広げて、 みんなで飲んだり食べたり…なんてことはしません。

(写真にも桜の下を歩いている人やベンチに腰掛ける人の姿だけで、ピクニックシートを広げるような姿は見あたりません)

もちろん、ヨーロッパにも桜はありますが、桜の下に人が集うような国はどこにもなく、当然飲食などすることもありません。

なぜ日本にしか花見はないのか…

社会人類学的に見ると様々な理由が考えられるそうですが、果たしてそれを書き始めると明日の開花情報の更新がままならなくなるので、今日のところは止めておきます。

というわけで、花見だけとっても、その時代時代の社会構造が大きく関わってくるということを簡単に書いてみましたが、それにしてもやはりソメイヨシノの誕生は、桜に対する日本人の感覚を大きく変えてしまいました。

しかし、インターネットなどを通して知識や情報が手に入れやすくなり、社会が円熟した今、花見の形態も江戸時代に始まる「飲めや歌えのどんちゃん騒ぎ」的なものばかりではなく、「桜を観賞する」…桜のひとつひとつを知って楽しむ…というような人達が増えているそうです。

多少なりとも「桜川のサクラ」が、様々なメディアで取り上げていただけるようになってきたのも、こうした背景があるのかもしれません。

やや、ほこりをかぶってしまってはいますが、頑張ってブラッシュアップして、現代に「ソメイヨシノ以前」の姿をお見せできるように頑張りたいと思います。

Posted by ug at 00:29│Comments(0)│サクラぐるひ

コメントフォーム