2013年12月06日

『インビクタス~負けざる者たち』

『夜と霧』があまりに衝撃的だったので、この本も大きな期待を持って読み始めました。

バッグに入れて持ち歩くことの多い私には、普段は文庫か新書しか選択肢がないのですが、こんなに分厚い単行本を買ってしまったのは、そうした期待の表れです。

さて、物語を簡単に解説しますと、テーマは南アフリカのアパルトヘイトについて。

タイトルの「インビクタス」とは、ラテン語で「征服されない」「屈服しない」を意味する単語です。

物語の前半はネルソンマンデラ氏の半生の描写で、政治犯としての刑務所での収容所時代~釈放~大統領就任~アパルトヘイトの撤廃に至るまでが描かれています。

映画「インビクタス」より

いかにネルソンマンデラ氏が、人を包み込む“オーラを持った”魅力的な人間であったか、また、優れた政治手腕を持っていたかを、マンデラ氏自身の言葉だけでなく、当時の白人、黒人双方のキーマンの証言を次々に紹介し、浮かび上がらせていきます。

そして、後半は1995年に南アフリカで開催された、第3回ラクビーワールドカップとマンデラ氏の物語で、前半とはがらっとテンションが変わります。

マンデラという黒人の大統領が誕生し、法的にはアパルトヘイトの廃止が決まっても、それまで激しく対立してきた白人と黒人が、本当にひとつの国の人間として和解をするには、政治的な努力だけでは難しく、このラグビーワールドカップが大きな役割を果たすことになります。

マンデラ氏としては「ラグビーを利用した」ということになるので、これも政治的な努力と言っても良いのかもしれませんが、こちらも監督や選手、先のキーマン達の証言を数多く取り上げながら、感動的に描かれています。

そんな『インビクタス』の読後感ですが…

アパルトヘイトについてや、当時の政治状況、反対運動団体や白人極右団体など、教養のない私には大変勉強になりました。

アパルトヘイトという言葉は、南アフリカのその昔はブール人と呼ばれた、オランダ系白人の使うアフリカーンス語で「分離」や「隔離」を意味します。

ご存知の通り、南アフリカにおける人種差別政策のことですが、随分昔のことだと思っていたら、これが撤廃されたのはついこの前、まだ20年も経っていない1994年のことだったんですね。

ネルソンマンデラという人物は知っていましたが、改めてその偉業と、人間的な魅力についても学ばせていただきました。

というか、この本は全編にわたって、ネルソンマンデラに対する賛辞で埋め尽くされている感じです。

しかし、それはまるで偉人伝を読むようで、感心こそすれ、読み物としての面白さには欠けました。

ところが、後半のラグビーワールドカップ、南アフリカ代表スプリングボクスの話になると、断然面白くなってきます。

「事実は小説より奇なり」という言葉がピッタリで、これはもう映画化が当然と思えるほど、感動的な物語になっています。

読み始める前の大きな期待からすると、前半はやや物足りなく感じましたが、後半のこの「ノンフィクションの感動」で十分満足できました。

現実的な話になれば、この本を読んだだけでは南アフリカにバラ色の未来がやって来るような印象を受けますが、実際には今でも黒人居住区のインフラ整備の遅れや、失業の増大、社会犯罪の激増やエイズ問題など、まだまだ課題は山積しているようですし、切り取った歴史の奇跡的な瞬間の感動を味わう本だと思います。

そんなわけで、これは是非とも映画(DVD)の方も見てみたいと思います。

↓は2011年公開当時の予告編です。

◆2013/12/6追記

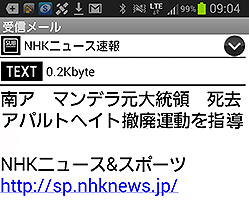

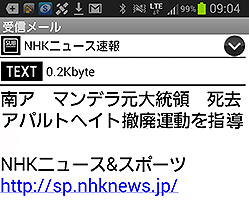

マンデラ氏の“神がかりな力”が私にも届いたということなのでしょうか。

昨日の深夜にこの記事を上げて、今朝の通勤中に↓のようなニュース速報が届きました。

このタイミングでの訃報にゾクゾクッとしてしまいました。

心からマンデラ氏の御冥福をお祈りいたします。

読後感では触れませんでしたが、南アフリカにとって、いや、世界にとって、マンデラ氏は現れるべくして現れたというか、現れなければならない人だったと思います。

南アフリカのみならず、世界の人々がマンデラ氏から「寛容と博愛」の精神を学ぶことが大切ではないでしょうか。

バッグに入れて持ち歩くことの多い私には、普段は文庫か新書しか選択肢がないのですが、こんなに分厚い単行本を買ってしまったのは、そうした期待の表れです。

さて、物語を簡単に解説しますと、テーマは南アフリカのアパルトヘイトについて。

タイトルの「インビクタス」とは、ラテン語で「征服されない」「屈服しない」を意味する単語です。

物語の前半はネルソンマンデラ氏の半生の描写で、政治犯としての刑務所での収容所時代~釈放~大統領就任~アパルトヘイトの撤廃に至るまでが描かれています。

映画「インビクタス」より

いかにネルソンマンデラ氏が、人を包み込む“オーラを持った”魅力的な人間であったか、また、優れた政治手腕を持っていたかを、マンデラ氏自身の言葉だけでなく、当時の白人、黒人双方のキーマンの証言を次々に紹介し、浮かび上がらせていきます。

そして、後半は1995年に南アフリカで開催された、第3回ラクビーワールドカップとマンデラ氏の物語で、前半とはがらっとテンションが変わります。

マンデラという黒人の大統領が誕生し、法的にはアパルトヘイトの廃止が決まっても、それまで激しく対立してきた白人と黒人が、本当にひとつの国の人間として和解をするには、政治的な努力だけでは難しく、このラグビーワールドカップが大きな役割を果たすことになります。

マンデラ氏としては「ラグビーを利用した」ということになるので、これも政治的な努力と言っても良いのかもしれませんが、こちらも監督や選手、先のキーマン達の証言を数多く取り上げながら、感動的に描かれています。

そんな『インビクタス』の読後感ですが…

アパルトヘイトについてや、当時の政治状況、反対運動団体や白人極右団体など、教養のない私には大変勉強になりました。

アパルトヘイトという言葉は、南アフリカのその昔はブール人と呼ばれた、オランダ系白人の使うアフリカーンス語で「分離」や「隔離」を意味します。

ご存知の通り、南アフリカにおける人種差別政策のことですが、随分昔のことだと思っていたら、これが撤廃されたのはついこの前、まだ20年も経っていない1994年のことだったんですね。

ネルソンマンデラという人物は知っていましたが、改めてその偉業と、人間的な魅力についても学ばせていただきました。

というか、この本は全編にわたって、ネルソンマンデラに対する賛辞で埋め尽くされている感じです。

しかし、それはまるで偉人伝を読むようで、感心こそすれ、読み物としての面白さには欠けました。

ところが、後半のラグビーワールドカップ、南アフリカ代表スプリングボクスの話になると、断然面白くなってきます。

「事実は小説より奇なり」という言葉がピッタリで、これはもう映画化が当然と思えるほど、感動的な物語になっています。

読み始める前の大きな期待からすると、前半はやや物足りなく感じましたが、後半のこの「ノンフィクションの感動」で十分満足できました。

現実的な話になれば、この本を読んだだけでは南アフリカにバラ色の未来がやって来るような印象を受けますが、実際には今でも黒人居住区のインフラ整備の遅れや、失業の増大、社会犯罪の激増やエイズ問題など、まだまだ課題は山積しているようですし、切り取った歴史の奇跡的な瞬間の感動を味わう本だと思います。

そんなわけで、これは是非とも映画(DVD)の方も見てみたいと思います。

↓は2011年公開当時の予告編です。

◆2013/12/6追記

マンデラ氏の“神がかりな力”が私にも届いたということなのでしょうか。

昨日の深夜にこの記事を上げて、今朝の通勤中に↓のようなニュース速報が届きました。

このタイミングでの訃報にゾクゾクッとしてしまいました。

心からマンデラ氏の御冥福をお祈りいたします。

読後感では触れませんでしたが、南アフリカにとって、いや、世界にとって、マンデラ氏は現れるべくして現れたというか、現れなければならない人だったと思います。

南アフリカのみならず、世界の人々がマンデラ氏から「寛容と博愛」の精神を学ぶことが大切ではないでしょうか。

Posted by ug at 01:19│Comments(0)│ほんのはなし

コメントフォーム