2012年10月07日

宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)1」

The water planet (画像提供:NASA)

「宇宙のはなし」前回は太陽系の成り立ちについて書きました。

今回からは、そんな太陽系の各惑星について書いてみようかと思います。

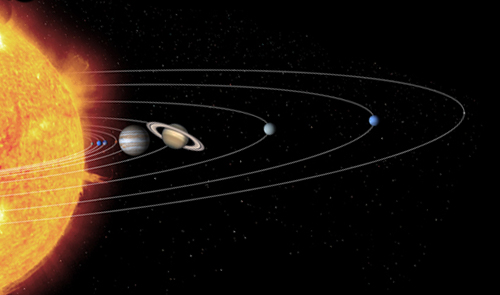

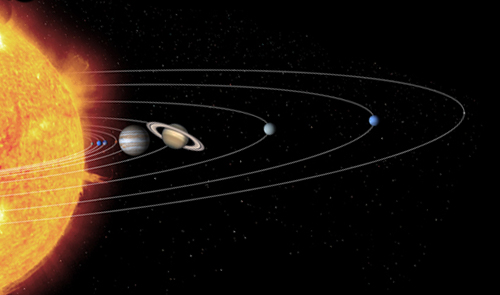

順番からいけば、恒星である太陽から始まり、その惑星である水・金・地・火・木・土・天・海と進むべきなんでしょうが、私は敢えて、われわれの住むこの「地球」から始めたいと思います。

太陽系の中で、今のところ生命の見つかっているのは地球だけということは皆さんご存じの通りですが、なぜ地球だけが1千万とも1億ともいわれる生命種にあふれた星となったのか。

その理由を探っていくと、太陽系が作られる課程で地球が数々の幸運に恵まれたことがわかってきます。

惑星が生命を育むためには、「液体の水」が安定して存在することが不可欠だと言われていますが、それには惑星が恒星(太陽)から「程よい距離」にあり、「適度な大きさ」を持っていなければなりません。

なぜかというと、水は太陽に近すぎればたちまち蒸発してしまい、遠すぎると凍りついてしまうからです。

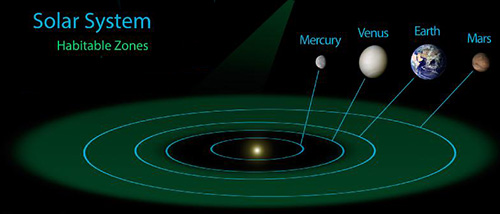

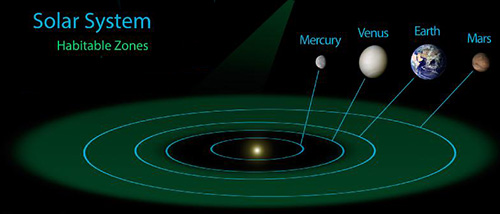

一般に恒星の周りで水が液体で存在できる範囲を「生命居住可能領域(=ハビタブルゾーン)」と言います。

太陽系のハビタブルゾーンは、地球の軌道の少し内側(太陽寄り)から、外側は火星の軌道くらいまでのドーナツ状の円盤の範囲だと言われています。

Habitable zone (画像提供:NASA)

ただし、この範囲にある惑星が必ず液体の水を持てるわけではありません。

もう一つ重要となってくるのが、惑星のサイズなのです。

上述の通り火星も太陽系のハビタブルゾーン内(外側ギリギリ)にありますが、火星は地球の1/10の重さしかないため、大気を保持できるだけの十分な重力がなく、大気がとても希薄です。

気圧が低ければ低いほど水は低温で気体に変わってしまうので、かつて存在したと言われる火星の水は蒸発してしまいました。

同様に、月も太陽からの距離は地球とほぼ同じ距離でありながら、重さが1/80しかないため液体の水は存在できません。

こうして見てみると、太陽系の中で水が存在できるのは、地球だけのように思えますが、実はこれらの条件にまったく合わないのに、液体の水を持っていると予想される惑星があります。

それは、木星や土星の衛星(地球に対する月)なんですが、今回は地球のはなしなので、こちらについては別の機会で書いてみたいと思います。

さて、地球は太陽系のハビタブルゾーンにあるし、サイズもちょうど水が液体で存在できる重さだから、ずっと安泰…と思っていたら、実はそう安穏ともしていられません。

なぜなら、このハビタブルゾーンは移動しているからです。

どういうことかと言いますと…

水素の核融合によって安定して燃えている状態の恒星を「主系列星」と呼びますが、この主系列星は歳をとるほど温度が上がり、明るくなってくるんです。

太陽の場合、主系列星になったばかりの45億年前は、現在の70%ほどの明るさだったと言われていますが、今から50億年後になると、今の2倍の明るさになると予想されています。

より明るくなれば、その分太陽系のハビタブルゾーンも外側に移っていくことになります。

地球は45億年前には、ハビタブルゾーンのちょうど真ん中にあったのですが、現在は内側の限界線に近いところに位置し、50億年後には完全にハビタブルゾーンから外れてしまうといいます。

てことは、いずれ地球も生命の住めない星に!?…という悲観的なはなしはおいといて、地球の奇跡にはなしを戻します。

生命の起源についてはわかっていませんが、誕生した生命が進化を遂げ、現在のような高等生命が登場するには、数十億年以上という長い年月が必要だろうと予想されています。

したがって、惑星はそれだけの長い期間、継続的にハビタブルゾーン内にある必要があるわけで、地球がいかに素晴らしい位置に誕生したかがわかります。

さらに、恒星(太陽)の重さも重要です。

高等生命に進化するまでの十分な期間、ハビタブルゾーン内に地球があるためには、太陽の寿命も大きく関係してくるからです。

恒星は重い星ほど寿命が短いという特徴があります。

われわれからすれば「重い星ほど燃料が多いのだから、寿命も長いのでは?」と考えますが、実際は重い星ほど激しく燃えるため、燃料である水素を急激に消費してしまうのです。

太陽ほどの大きさの場合、寿命は約120億年と考えられています。

でも、太陽の2倍の恒星になると、その寿命はたった13億年ほどしかないそうです。

だから、もし太陽が現在の2倍の大きさであったら、たとえ地球がハビタブルゾーン内にあっても、われわれのような高等生命が登場する前に燃え尽きてしまったというわけです。

では、もっと太陽が小さければ、寿命も延びて、更に継続的にハビタブルゾーンが…と考えますが、これがそう簡単ではありません。

確かに、太陽が今の半分の重さであれば、寿命は1000億年を超えますが、軽い星ほど温度が低いので、ハビタブルゾーンは太陽のすぐ近くの軌道になります。

太陽に近づくということは、太陽の重力の影響を強く受けることになり、惑星は自転できなくなってしまいます。

ということは、太陽にいつも同じ面を向けて公転することになり、太陽に向いている面は加熱され続けて水が蒸発し、逆に裏側は凍りついてしまうという、生命にとってはかなり厳しい環境になってしまうのです。

太陽程度の絶妙な大きさの恒星に恵まれたということも、地球が奇跡の星と言われる所以でもあります。

しかし、奇跡はまだこれだけではありません。

.....おっと、だいぶ長くなりました。

更なる地球の奇跡についてはまた次回にしましょう。

『宇宙のはなし「太陽系1」』

『宇宙のはなし「太陽系2」』

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)1

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)2』

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)3』

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)4』

『宇宙のはなし「天体の距離」』

その理由を探っていくと、太陽系が作られる課程で地球が数々の幸運に恵まれたことがわかってきます。

惑星が生命を育むためには、「液体の水」が安定して存在することが不可欠だと言われていますが、それには惑星が恒星(太陽)から「程よい距離」にあり、「適度な大きさ」を持っていなければなりません。

なぜかというと、水は太陽に近すぎればたちまち蒸発してしまい、遠すぎると凍りついてしまうからです。

一般に恒星の周りで水が液体で存在できる範囲を「生命居住可能領域(=ハビタブルゾーン)」と言います。

太陽系のハビタブルゾーンは、地球の軌道の少し内側(太陽寄り)から、外側は火星の軌道くらいまでのドーナツ状の円盤の範囲だと言われています。

Habitable zone (画像提供:NASA)

ただし、この範囲にある惑星が必ず液体の水を持てるわけではありません。

もう一つ重要となってくるのが、惑星のサイズなのです。

上述の通り火星も太陽系のハビタブルゾーン内(外側ギリギリ)にありますが、火星は地球の1/10の重さしかないため、大気を保持できるだけの十分な重力がなく、大気がとても希薄です。

気圧が低ければ低いほど水は低温で気体に変わってしまうので、かつて存在したと言われる火星の水は蒸発してしまいました。

同様に、月も太陽からの距離は地球とほぼ同じ距離でありながら、重さが1/80しかないため液体の水は存在できません。

こうして見てみると、太陽系の中で水が存在できるのは、地球だけのように思えますが、実はこれらの条件にまったく合わないのに、液体の水を持っていると予想される惑星があります。

それは、木星や土星の衛星(地球に対する月)なんですが、今回は地球のはなしなので、こちらについては別の機会で書いてみたいと思います。

さて、地球は太陽系のハビタブルゾーンにあるし、サイズもちょうど水が液体で存在できる重さだから、ずっと安泰…と思っていたら、実はそう安穏ともしていられません。

なぜなら、このハビタブルゾーンは移動しているからです。

どういうことかと言いますと…

水素の核融合によって安定して燃えている状態の恒星を「主系列星」と呼びますが、この主系列星は歳をとるほど温度が上がり、明るくなってくるんです。

太陽の場合、主系列星になったばかりの45億年前は、現在の70%ほどの明るさだったと言われていますが、今から50億年後になると、今の2倍の明るさになると予想されています。

より明るくなれば、その分太陽系のハビタブルゾーンも外側に移っていくことになります。

地球は45億年前には、ハビタブルゾーンのちょうど真ん中にあったのですが、現在は内側の限界線に近いところに位置し、50億年後には完全にハビタブルゾーンから外れてしまうといいます。

てことは、いずれ地球も生命の住めない星に!?…という悲観的なはなしはおいといて、地球の奇跡にはなしを戻します。

生命の起源についてはわかっていませんが、誕生した生命が進化を遂げ、現在のような高等生命が登場するには、数十億年以上という長い年月が必要だろうと予想されています。

したがって、惑星はそれだけの長い期間、継続的にハビタブルゾーン内にある必要があるわけで、地球がいかに素晴らしい位置に誕生したかがわかります。

さらに、恒星(太陽)の重さも重要です。

高等生命に進化するまでの十分な期間、ハビタブルゾーン内に地球があるためには、太陽の寿命も大きく関係してくるからです。

恒星は重い星ほど寿命が短いという特徴があります。

われわれからすれば「重い星ほど燃料が多いのだから、寿命も長いのでは?」と考えますが、実際は重い星ほど激しく燃えるため、燃料である水素を急激に消費してしまうのです。

太陽ほどの大きさの場合、寿命は約120億年と考えられています。

でも、太陽の2倍の恒星になると、その寿命はたった13億年ほどしかないそうです。

だから、もし太陽が現在の2倍の大きさであったら、たとえ地球がハビタブルゾーン内にあっても、われわれのような高等生命が登場する前に燃え尽きてしまったというわけです。

では、もっと太陽が小さければ、寿命も延びて、更に継続的にハビタブルゾーンが…と考えますが、これがそう簡単ではありません。

確かに、太陽が今の半分の重さであれば、寿命は1000億年を超えますが、軽い星ほど温度が低いので、ハビタブルゾーンは太陽のすぐ近くの軌道になります。

太陽に近づくということは、太陽の重力の影響を強く受けることになり、惑星は自転できなくなってしまいます。

ということは、太陽にいつも同じ面を向けて公転することになり、太陽に向いている面は加熱され続けて水が蒸発し、逆に裏側は凍りついてしまうという、生命にとってはかなり厳しい環境になってしまうのです。

太陽程度の絶妙な大きさの恒星に恵まれたということも、地球が奇跡の星と言われる所以でもあります。

しかし、奇跡はまだこれだけではありません。

.....おっと、だいぶ長くなりました。

更なる地球の奇跡についてはまた次回にしましょう。

『宇宙のはなし「太陽系1」』

『宇宙のはなし「太陽系2」』

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)1

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)2』

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)3』

『宇宙のはなし「奇跡の地球(ほし)4』

『宇宙のはなし「天体の距離」』

Posted by ug at 19:00│Comments(1)│うちゅう

この記事へのコメント

50億年後に地球がハピダブルゾーンから外れてしまうとは!

ビックリしました。

今、この地球に生きている奇跡に感謝です。

分かりやすい記事で楽しく読ませて頂きました。

ビックリしました。

今、この地球に生きている奇跡に感謝です。

分かりやすい記事で楽しく読ませて頂きました。

Posted by なお at 2022年10月25日 11:19

コメントフォーム